Alle Schwerpunkte

- Berufliches Gymnasium – Allgemeines

- Gesundheit und Soziales – Schwerpunkt Ernährung (Ökotrophologie)

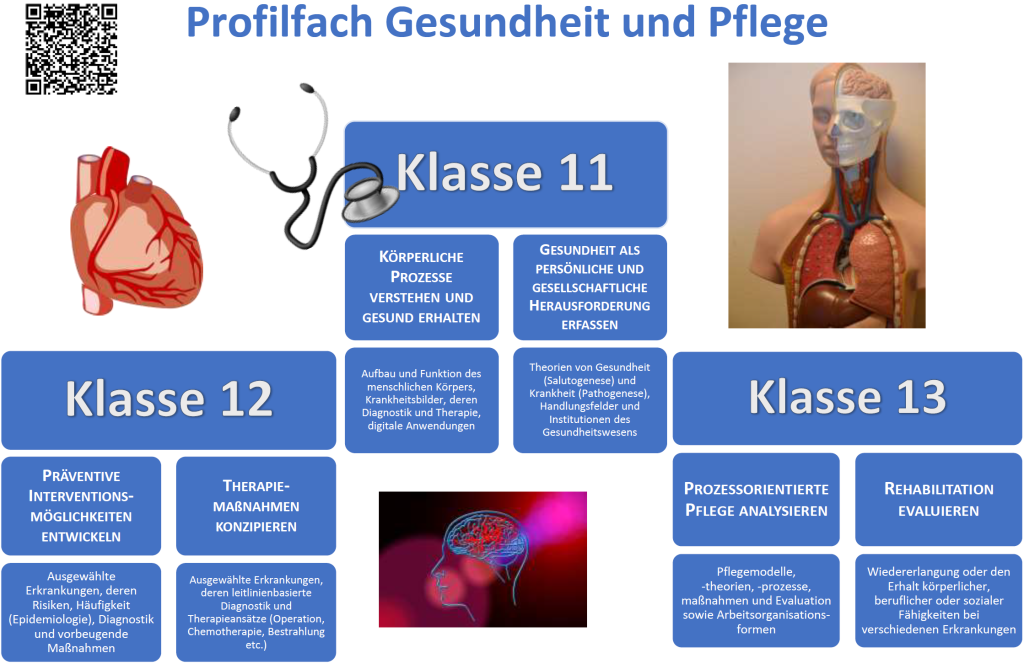

- Gesundheit und Soziales – Schwerpunkt Gesundheit-Pflege

- Gesundheit und Soziales – Schwerpunkt Sozialpädagogik

- Technik – Schwerpunkt Gestaltungs- und Medientechnik (GMT)

- Technik – Schwerpunkt Informationstechnik (IT)

- Wirtschaft

- Wirtschaft – Internationale Klasse